今回は、1940年代のアメリカ陸軍航空隊(AAF)戦闘機に搭載された照準器を分析します。

当時の戦闘機用照準器としては、画期的だったようですね。

一説には、イギリスで開発された照準器が原型だとか?

勿論中古品ですが、反射グラス等のキレイな一品ですよ。

目次

スポンサーリンク

スポンサーリンク

1 アメリカ陸軍航空隊戦闘機用光学照準器(K-14)とは?

名著「大空のサムライ」の著者、故坂井三郎氏(帝国海軍戦闘機パイロット)は、当時(太平洋戦争)の空戦で、敵機に命中弾を与えることをを「自転車で走りながら針の穴に糸を通すようなもの」と表現しています。

立体的な機動中に太陽の位置、自分を狙っている敵機の位置、幕機の状況、燃料の残量などなど、他にも沢山の情報を頭に入れながら戦闘機を操り、重力加速度に耐え敵機を撃墜するのは、ゲームでは再現できないくらい難しいものだったことは、想像に難しくないですね。

そんな当時の照準器は、初期には望遠鏡のような形状だったのですが、次第に光学式と呼ばれる方式に変わっていきました。

これは偏光グラスにライトで照準環点を浮かび上がらせる方式で、空気抵抗の減少、視界の確保などが期待できました。

太平洋戦争のみならず、第二次大以降では主流となりましたね。

日本、ドイツ、旧ソ連は、以前分析したMig25フォックスバット戦闘機用照準器(K10)のようにレティクル(照準環)が固定タイプだったのですが、今回のモデルはそれをさらに発展させたものになります。

なんとジャイロを組み込まれているらしいです。

(残念ながら今回のモデルは作動させることはできませんが…。)

さてさて、それはどんな機能を持った照準器なのでしょうか?

今回は、軍用機マニアのみならず航空機モデラーのあなたと一緒に確認していきましょう!

2 全体及び細部写真です!

左前方

プラスティックのケースに入ったピンクの物質は「シリカゲル」です。

右後方

この型の照準器は、上部からの光を遮断する屋根が付いているのが特徴です。

前面

サングラス使用中

背面

半円の物体はゴムパットです。

右側面

サングラス操作用ハンドルがあります。

左側面

ピパー(照準点)の大きさを変えるダイヤルがあります。

上面

サングラスを前方に倒しています。

データプレート

タイプが「K-14B」になっていますね。

(過渡期の製品でしょうか?)

サングラスを使用していない場合

サングラスを使用している場合

ゴムパット前方の目盛は、目標の翼幅を表示してあります。

ゴムパットの下には電球ボックスがあって電球を2個セットします。

右側のスリットの入ったフィルターに注意

ピパー(照準環点)の投影

右レンズのパターン

こちらのピパーは動きます!

右レンズのパターン

(かなりボケています。上手くカメラの焦点を合わせることができませんでした。)

こちらは固定です。

サングラスを使用した場合

ピパーがはっきりくっきりしていますね。

機体搭載例

(P-47サンダーボルト)

スポンサーリンク

スポンサーリンク

3 その特徴とは?

外観は横に長い長方形の反射グラスとサングラスがあって、投光器は2個あります。

そのため横幅もあって、ドイツのRevi C/12D系や日本の4式射爆照準器などと比べるとやや大型の照準器ですね。

今回のモデルは、上からの日光を防ぐために、日除けというか、屋根が設けられています。

後方にはゴムのパットがあって、パイロットと照準器を保護していますよ。

そのゴムパット前方には目盛りと、左側にダイヤルがあります。

使用する電球は2個で、一つは固定用の照準線、もう一つは可動ピパー(照準環点)用です。

照準器だけでも、かなり重いですね。

4 戦闘機用光学照準器(K-14)の照準方法

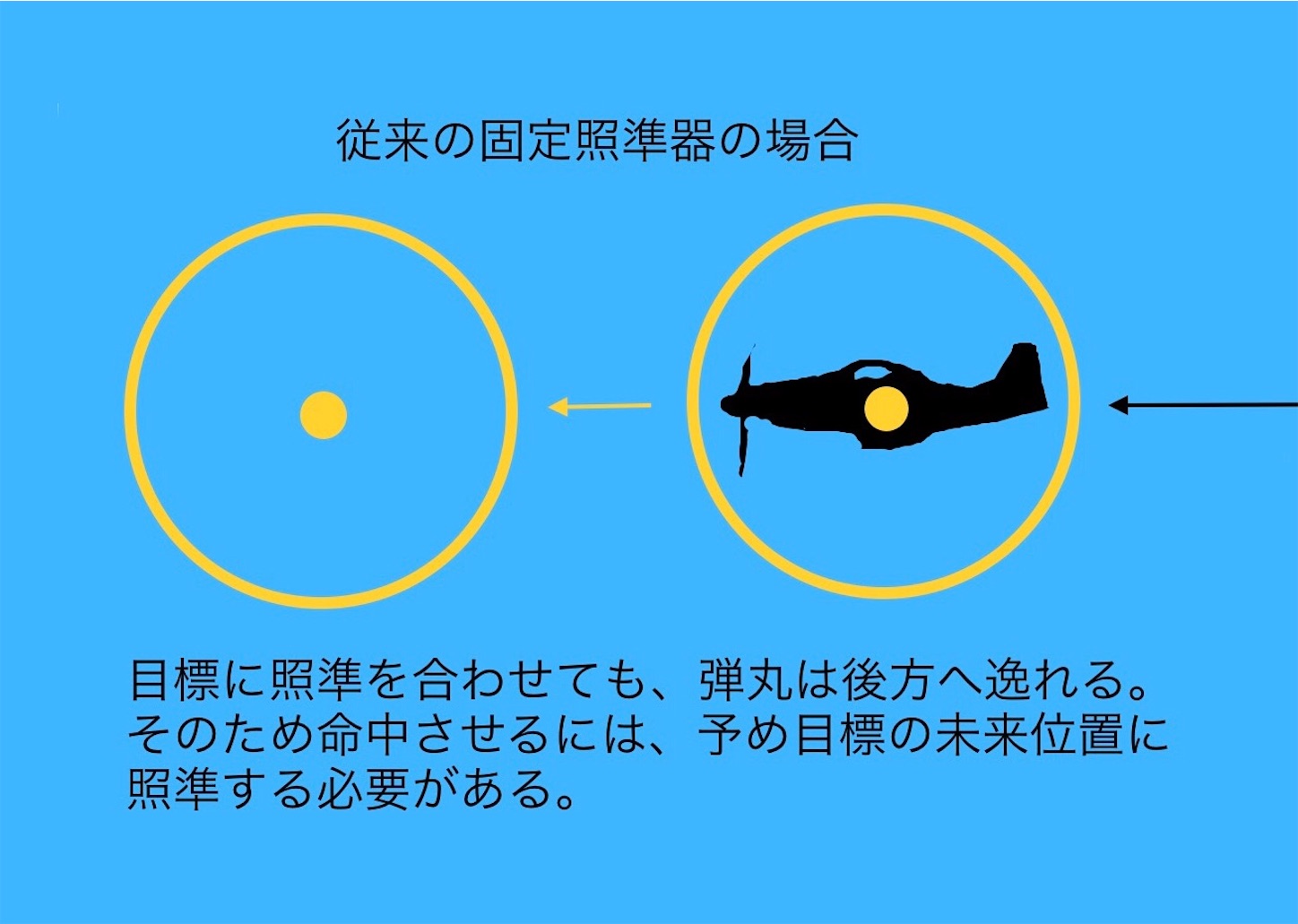

従来の固定光学照準器を用いて移動している目標に弾丸を命中させるには、予め目標の進行方向上にある目標未来位置に向けて射撃する必要がありました。

(見越し射撃とかリードをとるとか言われています。)

そのため、命中させるには訓練に加えて経験や勘が必要でしたね。

目標が、右から左へ移動している場合の照準方法(イメージ)

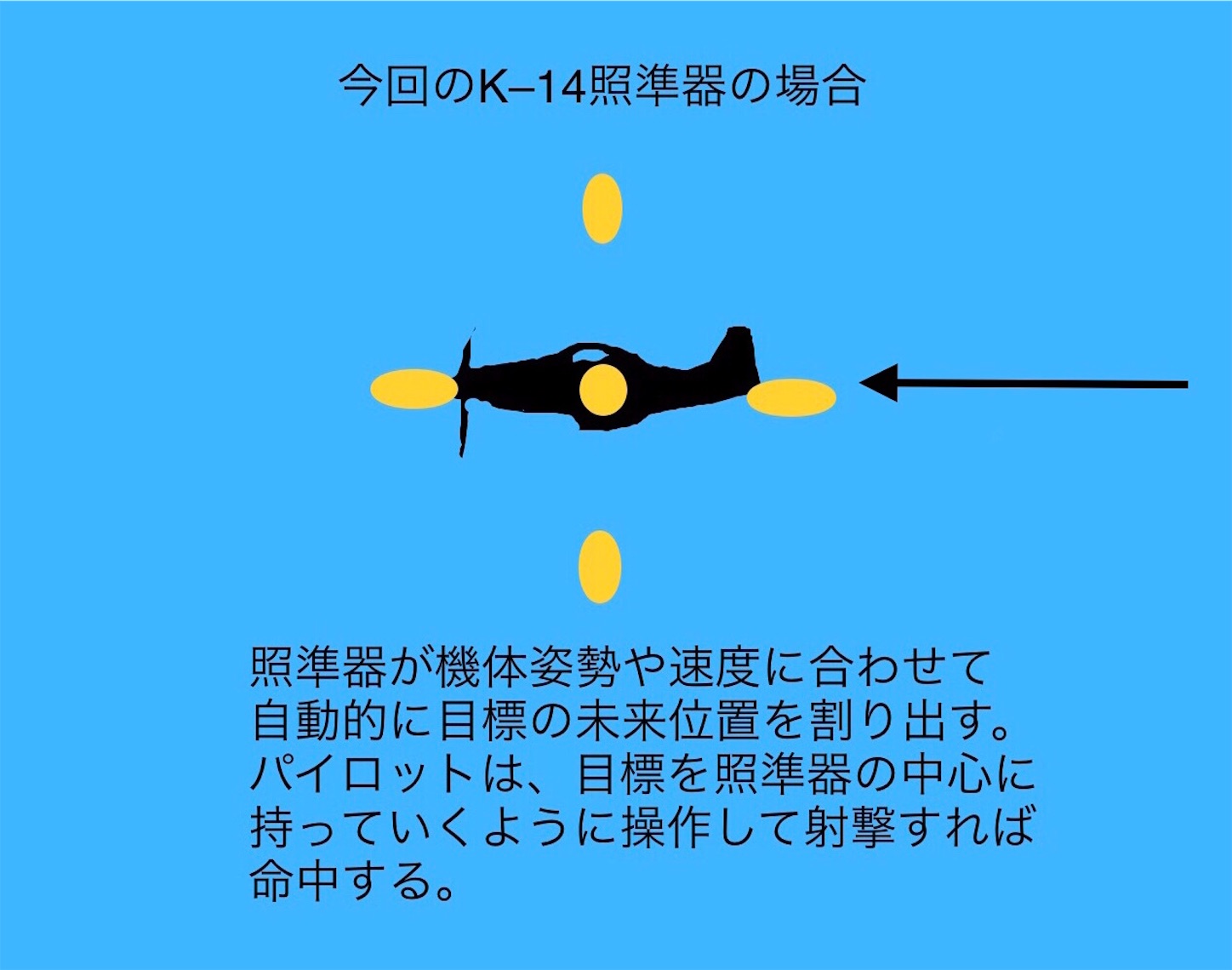

ところが今回のモデルは、自機の姿勢、スピード、重力加速度を照準器が計算(原始的ではありますが)して、命中させるために必要な目標の未来位置を自動的に示してくれます。

パイロットは照準器を見ながら、目標が照準器の中心に来るよう操縦して、中心に来たときに射撃すれば命中するとされています。

(イメージ)

またピパー(照準環点)は、パイロットが任意に大きさを変えることができます。

予めもしくは戦闘中に、目標の翼幅を入力(調整)しておくと、ピパーが目標に応じた広がりに固定され、ピパー内に目標の翼幅が入った時点で、適切な射撃距離を取っているということになります。

この照準器の登場によりパイロットは特別な訓練を長時間しなくても、理論上は誰でも目標に弾丸を命中させることができるようになりました。

凄いですね。

コンピューターが無かった時代に、機械だけでこんなことができたんですね。

実際の使用例(iPad画像との合成ですが、ピパーは実物)

画像との関係で仕方なかったのですが、もし実機ならちょっと距離が近過ぎますね。

でも、このまま機銃を発射すれば当たりそうな位置ではあります。

(相手は大戦中のドイツメッサーシュミットMe109戦闘機)

5 製造とサイズのデータです!

製造・契約年度 1940年代

製造場所 アメリカ

契約会社 アメリカ

製造会社 〃

材 質 アルミニウム

カーボン

スティール

ガラス

ゴム

各部のサイズ 高さ 約20cm

横幅 約17cm

奥行 約23cm

状 態 中古良品

官民区分 官給品

入手場所 ヤフオク

入手難易度 4(極めて困難)

スポンサーリンク

スポンサーリンク

6 まとめ

この照準器が搭載された戦闘機は、当時のノースアメリカンP-51Dマスタング、リパブリックP-47Dサンダーボルトだとされています。

ところで大戦末期に、アメリカ軍の戦闘機が日本やドイツの軍用機を、いとも簡単に撃墜しているフィルムが数多くありますね。

日本軍の練度不足によるパイロットの技量低下ということもあるかもしれませんが、こんな優秀な照準器を搭載していたら、さもありなんと言った感じです。

質の良い燃料、高性能の機体、統一された機関銃、驚異の照準器…これだけ揃えば、普通のパイロットでもベテランパイロットを撃墜できたかもしれません。

それはともかく、今回のモデルはドイツや日本の戦闘機に搭載した照準器に比べると、まだ安価に入手できる場合が多いようです。

それでも年々価格は上がっていますので、探しているあなたは、早急に入手した方が良さそうです。

殆どが海外オークッション等での入手になると思いますが、英語名が「ガンサイト」なので要注意です。

拳銃や小銃に装着する照準器だと誤解されて、輸入代行業者が取引を拒否したり、税関で止められてしまう場合があるようです。

(最悪、警察沙汰になることも!)

あらゆることを想定して諦めず輸入するようにしましょう!

今回は、当時は画期的だったアメリカ陸軍航空隊の照準器を分析しました。

いやー軍装品って本当に素晴らしいですね!

それでは、また次回をお楽しみに!

(20240116更新)

スポンサーリンク

スポンサーリンク

参考:他の航空機用光学照準器に関する記事はこちらです。⬇︎

✳︎ ✳︎ ✳︎

Twitterで見つけました。

今回の照準器のメカニズムを解析したツイートです。

K-14なら翼幅ノブを目標機の翼幅に設定し、スロットル把柄を前後に回して円環の直径が標的の見越し翼幅と一致するように設定すると、ギヤによって可変抵抗輪が距離に応じた位置に回転し、角速度ジャイロ直結の反射ミラーを中央位置に復帰させる電磁石の電流が可変する機構ですね。 pic.twitter.com/4q1TIYymnp

— ウチューじん・ささき (@uchujin17) 2018年3月15日

その後、戦闘機の照準器がどう発達したのか知りたいですね。

さらなる調査を続けます。😃

読んでいただき、ありがとうございました。

スポンサーリンク

クイックブースト 72066 1/72 WWII アメリカ K-14 照準器(6個入)

エデュアルド 1/48 ブラッシン P-51D 照準器 (N-9型、K-14型、K-14A型 各1個入) プラモデル用パーツ EDU648570

ドイツレベル 1/32 アメリカ陸軍 航空隊 P-51D ムスタング プラモデル 03944

ハセガワ 1/32 アメリカ陸軍 P-47D サンダーボルト プラモデル ST27

スポンサーリンク